師走の足音が聞こえてくると、かつては街のあちこちで「年賀状」の特設売り場が賑わいを見せたものでした。しかし、その光景は今、急速に過去のものとなりつつあります。

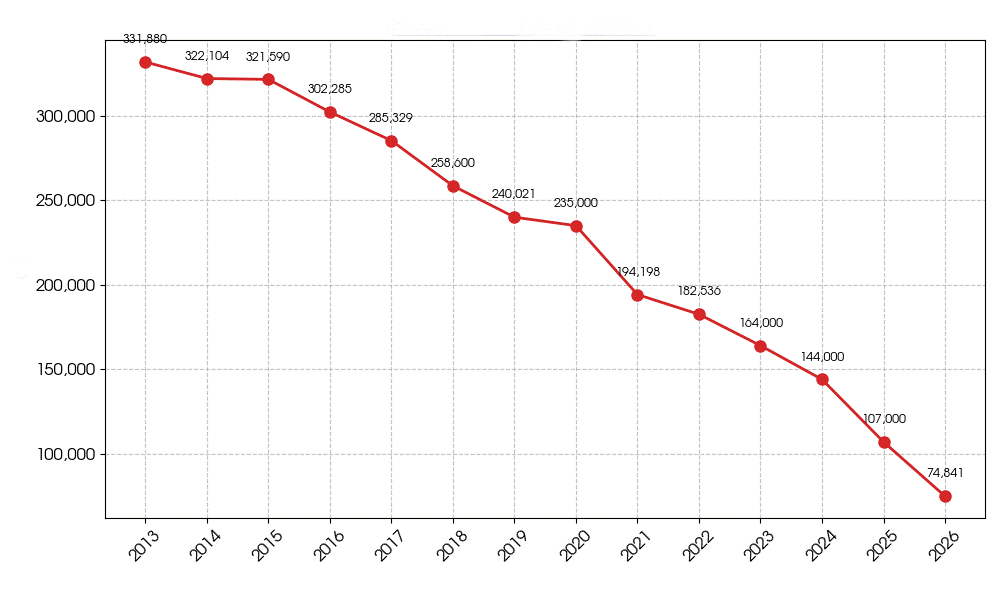

先日発表された2026年用の年賀はがきの当初発行枚数は、約7億4,841万枚。この数字だけを聞いてもピンとこないかもしれませんが、時計の針を少し巻き戻してみると、その衝撃の大きさが分かります。わずか一昔前、2013年用の発行枚数は約33億1,880万枚もありました。つまり、この十数年の間に発行数は約22%にまで縮小し、実に8割近くが消滅したことになります。

年賀はがき発行数の推移

もちろん、郵便料金の値上げや物価高といった経済的な要因も無視できません。しかし、これほどの「雪崩を打つような激減」は、単なる節約意識だけで説明できるものではないでしょう。背景にあるのは、私たちのコミュニケーションに対する価値観の根本的な変化です。

かつては「年に一度、安否を確認し合う儀礼」として不可欠だった年賀状ですが、今やLINEやSNSを開けば、いつでもリアルタイムで互いの近況を知ることができます。「あけましておめでとう」の言葉も、ハガキが届くのを数日待つより、スタンプ一つで瞬時に伝え合う方が、今の時代のスピード感や「タイパ(タイムパフォーマンス)」には合っているのです。

加えて、「年賀状じまい」や「虚礼廃止」といった言葉がポジティブに受け入れられるようになったことも大きな要因です。形式的なやり取りを整理し、本当に大切な人とはデジタルで深くつながる。そうした合理的な選択が、個人にも企業にも浸透しました。もはや年賀状を書かないことは「不義理」ではなく、「時代のマナー」へと変化したと言えるかもしれません。

一方で、同じ「紙の習慣」である新聞に目を向けると、こちらも苦境に立たされています。もっとも、新聞の発行部数は同期間で約4割減と、年賀状ほどの壊滅的な減り方はしていません。これは、都度購入する年賀状と違い、新聞には月極契約という「継続する力」が働いているためでしょう。しかし、緩やかではあるものの、右肩下がりのグラフが描く未来は同じ方向を指しています。

朝起きればポストに新聞があり、活字で世の中を知る。年末になれば筆を執り、遠くの知人に思いを馳せてポストへ投函する――。

長きにわたり、日本人の生活リズムの一部であり、文化の象徴でもあった「紙を通じて社会や他者とつながる習慣」。その当たり前だった日常が、デジタルという巨大な波に洗われ、静かに、しかし確実に終焉を迎えようとしています。私たちが手放しつつあるのは、単なる「紙」ではなく、一つの時代そのものなのかもしれません。